この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。

事故が起きたとき、修理代を保険で支払うか、自腹で直すか。

直感的には「当然保険を使うでしょう」と感じる人が多いと思います。

しかし、近年は保険料が上がる傾向が続いており、「保険を使うことで将来の保険料が大幅に上がる」ケースもあります。

本稿では

- (1)保険料値上がりの背景

- (2)事故時の等級ダウンの仕組み

- (3)「自腹修理vs保険利用」の大まかな損益分岐点

- (4)事故発生時にまずすべきこと

を具体例とともに解説します。

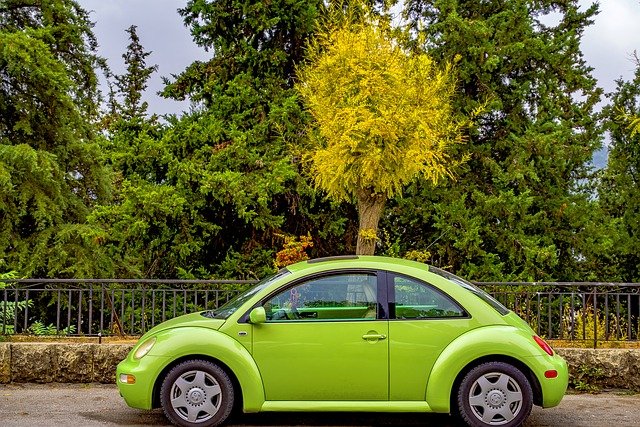

自動車保険の値上がりの背景について

近年、多くの損害保険会社が自動車保険料の改定(値上げ)を行っていますが、その主な背景は次のとおりです。

- 車両修理費用の高騰:先進運転支援システム(ADAS)の搭載やEV・ハイブリッド車の普及など、自動車の構造が飛躍的に複雑化したことにより、軽微な衝突でも高額な部品交換が必要となり、修理単価が上がっています。これが保険金支払いの上昇に直結しています。

- 自然災害・気候リスクの頻発化:近年、都市部ではゲリラ豪雨による冠水で多くの車両が一度に被害を受け、大型台風による広範囲の風水害も頻発しています。これらの影響で、保険会社の支払い負担は急激に増大しています。金融当局の報告でも、自然災害による保険金支払いの増加が指摘されているところです。

- 不正請求対策や全体のコスト上昇:不正請求の監視強化やその整備に係る人件費、部品供給コストの上昇なども背景要因となっています。

これらを背景として料率算出団体が参考純率を算出し、それを受けて保険会社は保険料率の見直しを行い、契約者負担(保険料)が上がる背景となっております。

事故にあった時の「等級ダウン」

契約台数が9台以下の個人用自動車保険(ノンフリート契約)では、1等級から20等級までの20段階の区分があり、事故歴に応じて保険料が割引されたり割増しされたりします。

事故で保険金を受け取ると等級が下がり、結果として翌年以降の保険料が上昇します。

事故の種類による等級の取り扱いは、下記の通りです。

翌年の契約の等級が1等級上がるノーカウント事故

保険を使っても 翌年の等級が下がらず、事故がなかった場合と同じく1等級上がる事故のことです。

ノーカウント事故の代表例としては次のようなものがあります。

- 人身傷害保険

例:同乗者がケガをして治療費を人身傷害保険で支払った。 - 搭乗者傷害保険

例:自分や同乗者のケガに対して給付金を受け取った。 - 無保険車傷害保険

例:相手が無保険車だった場合の補償 - 弁護士費用特約などの特約に関する保険

例:交通事故で弁護士に相談した際の費用の補填

翌年の等級が1等級ダウンする事故

落下物による破損、盗難や落書き、台風などの自然災害などにより車両保険が使われた場合、運転に起因しない偶発的な事故として次年度等級が1等級下がる事故のことです。

3等級ダウンの事故

対人・対物賠償が発生する事故や、自身の車両を修理するために車両保険を適用した場合など、一般に重大度が高く運転に起因する事故は翌年度の等級が3等級下がります。

ほとんどの事故がこのケースに該当し、事故あり係数の適用期間(通常3年)が続くため、保険料増加の影響が長引きます。

等級ごとの割引・割増率は損害保険料率算出機構などが算出する参考純率を参照して、各保険会社が割増・割引率を設定しています(細かい数値は会社や契約条件で異なります)。

修理するのがお得?それとも自動車保険活用?

結論から言うとケースバイケースですが、以下の考え方で判断します。

大まかな損益分岐点について

保険金を受け取ることで得られる修理費の負担軽減と、将来増える保険料(等級ダウンによる保険料の増加額)および免責範囲の自己負担額が比較対象です。

具体的には「修理費が免責範囲の自己負担額と等級ダウンで増える保険料の合計より小さいとき」は自腹の方が得になる可能性が高い、という判断になります。

保険の等級低下が及ぼす影響は、事故の種類によって大きく異なります。

一般的な目安は次のとおりです。

3等級ダウンの目安

多くの事例・試算では、3等級ダウンの影響でその後数年間の保険料が無事故時と比べて約1.5倍(=50%増)前後になることが示されています。

たとえば現在の年間保険料が8万円なら、事故後は概ね12万円前後になり、年差は4万円、事故あり係数適用期間が3年間とすれば約12万円の上昇となります。

つまり、このケースの場合は修理費が(12万円+免責金額)未満であれば「自腹修理」の方が得だということになります。(実際は等級・割増引率・車種などで差が出ます)。

1等級ダウン

上昇幅は小さめですが、1年分で数万円の増額になる場合があり、やはり修理費が数万円台で収まるなら自腹を検討する価値があります。

実務的なチェックポイント

1.「見積りは必ず複数社で」

自動車保険の保険料や提供する補償内容は、保険会社によって異なります。3等級ダウン事故を起こしてしまった後でも、他社への乗り換えを検討するメリットはあります。等級のリセットはできませんが、乗り換え先の保険会社によっては、「ベースの保険料が安くなる」「ご自身の車の使い方や家族構成によりマッチした補償内容(特約など)を選べる」といった利点を得られる可能性があるからです。

自動車保険の更新をする際には、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討することをおすすめします。

2.保険会社に「等級影響の見積り」を依頼

担当窓口で「保険を使った場合の翌年以降の保険料試算」を出してもらいましょう(多くの会社が対応可)。

3.「対人・対物が絡む場合は保険使用が基本」

相手にケガや高額な物損がある場合、個人で対応すると負担が巨額になるリスクがあるため基本は保険を使うべきです。

事故が起きた時にまず一番にすべきこと

交通事故が発生した際には、落ち着いて順を追って対応することが大切です。

1.安全な場所への停車

まずは、二次被害を防ぐために車を安全な場所に停め、エンジンを切りましょう。車を移動できない場合には、ハザードランプを点けたり、三角停止板や発煙筒を設置したりして、周囲に停車車両の存在を知らせてください。

2.負傷者の有無の確認

次に確認すべきは負傷者の有無です。けが人がいれば、救急車を呼んだうえで応急処置を行います。止血や心肺蘇生など、できる範囲の救護を行いましょう。ただし、むやみに動かすのは危険です。やむを得ず移動させるのは、後続車による二次事故の危険がある場合に限られます。

3.警察・保険会社への連絡

事故の処理には警察への報告が欠かせません。人身事故でも物損事故でも届け出は義務であり、保険請求の際に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらうためにも、必ず通報しましょう。事故現場の場所や状況、負傷者の有無や被害内容を正確に伝えることが求められます。

自分が加入している保険会社や代理店にも連絡します。事故の連絡をしても「保険を使う」と決めない限り等級は下がりません。

相手が無保険の場合も含め、状況に応じた対応方法を確認するために、まずは相談しておくことが大切です。

4.情報の記録

その後は、相手や事故現場に関する情報を記録しておきます。氏名や住所、連絡先、車両ナンバー、保険会社名と証券番号などを確認し、免許証や保険証券を見せてもらうことが望ましいでしょう。目撃者がいれば証言を得て、連絡先も控えてください。また、現場写真や動画、ドライブレコーダーの映像を残しておくことも有効です。

専門家からのコメント

中村 傑 (Suguru Nakamura)

大垣共立銀行を退職後、東京海上日動火災保険に代理店研修生として入社。研修期間を経て、2015年に独立開業。2020年に株式会社として法人成り、現在に至る。家業が自動車販売業であり事業承継者でもある。車と保険の両方の業務を兼務しており、専門領域が広い事が強み。中村 傑(Suguru Nakamura) ブログ (保有資格:AFP、MBA、中古自動車販売士等)

コメント

こちらの記事について、実務的な観点から補足解説いたします。

保険を利用した際の等級ダウンによる保険料増額は、非常に悩ましい問題です。今回は、記事内で触れられている「損益分岐点」についてさらに深掘りしていきます。

具体的には、以下の2つのケースを想定します。

- ①自損事故などによる「3等級ダウン」

- ②飛び石などの飛来中物品によるガラス交換など「1等級ダウン」

保険を利用した場合の今後の保険料は概算でシミュレーションが可能です。まずは「修理費」と「増額される保険料」を比較検討することをおすすめします。

しかし、②の1等級ダウン(ガラス交換)については、近年の安全装置搭載車はカメラの再設定(エーミング作業)などが必要で、工賃が高額化しています。そのため、ほとんどのケースで【修理費 > 増額保険料】となり、保険を利用して交換するのが実情です。

一方、①の3等級ダウンについては、修理費と増額分の比較はもちろんですが、現在の等級状況が重要になります。 事故有係数が適用されていない高い等級であれば問題ありませんが、すでに事故有係数が適用されており、今回の事故で6等級未満(デメリット等級)になるような場合は注意が必要です。保険会社や代理店から次回の更新を断られる(謝絶)リスクも考慮しなければなりません。

以上、この記事が皆様のご参考になれば幸いです。

まとめ

- 相手に人身や大きな物損がある → 保険会社に相談のうえ保険利用が原則です。

- 対人・対物がない軽微な自損で、修理見積りが数万円〜十数万円程度 → 等級ダウンによる長期の保険料増を試算して、自腹修理を前向きに検討します。

- 修理費が高額(数十万円)→ 保険利用が現実的です。

最後に重要な点:説明に使った金額・倍率はあくまで「目安」で、等級や保険会社、補償内容、免責設定、車両型式別料率などにより差が出ます。事故後は保険会社に等級影響の試算を依頼し、修理見積りと突き合わせて判断してください。

出典(参照)